Die Vorfreude steigt, wenn die ersten warmen Tage des Jahres anbrechen und Tierfreunde die Sonne und angenehme Temperaturen genießen können. Immer häufiger sieht man Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner auf Fahrradtouren begleiten und diese neue Abwechslung zu schätzen wissen. Damit das Fahrradfahren mit Hund für Mensch und Tier zu einem Vergnügen wird, sollten jedoch einige Verhaltensregeln beachtet werden. Hier sind hilfreiche Tipps und Hinweise für ein sicheres und angenehmes Fahrraderlebnis mit Ihrem Hund.

„Sicheres Fahrradfahren mit Hund: Tipps und Hinweise für ein angenehmes Erlebnis“ weiterlesenHD bei Hunden – diese Behandlungsmöglichkeiten gibt es

Großrassige Hunde haben ein erhöhtes Risiko, an Hüftdysplasie (HD) zu erkranken, einer Fehlentwicklung des Hüftgelenks, bei der Gelenkpfanne und Oberschenkelkopf nicht korrekt aufeinanderpassen. Diese Erkrankung führt zu Schmerzen bei jeder Bewegung und kann durch falsche Ernährung oder übermäßige Belastung verschlimmert werden. HD hat in der Regel genetische Ursachen und ist nicht heilbar.

Dennoch gibt es therapeutische Maßnahmen und Medikamente, die dazu beitragen können, die Lebensqualität von Hunden mit HD erheblich zu verbessern. Durch diese Maßnahmen kann der Schmerz gelindert, die Beweglichkeit gefördert und die entzündliche Reaktion im Hüftgelenk reduziert werden. Hierbei kommen verschiedene Ansätze zum Einsatz, wie physiotherapeutische Übungen, Gewichtsreduktion, Schmerzmittel, entzündungshemmende Medikamente und in einigen Fällen auch operative Eingriffe.

Darüber hinaus spielen eine angepasste Ernährung und Belastungssteuerung eine wichtige Rolle bei der Behandlung von HD. Eine ausgewogene Ernährung, die die Gelenkgesundheit unterstützt, kann dazu beitragen, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen und die Symptome zu verbessern. Es ist ratsam, hochwertiges Futter zu wählen, das speziell auf die Bedürfnisse von Hunden mit Gelenkproblemen abgestimmt ist und zusätzlich Nahrungsergänzungsmittel wie Glucosamin und Omega-3-Fettsäuren enthält.

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass eine frühzeitige Diagnose und eine umfassende Betreuung durch Tierärzte und Tierphysiotherapeuten von entscheidender Bedeutung sind. Sie können eine individuelle Behandlungsstrategie entwickeln, die auf die spezifischen Bedürfnisse des betroffenen Hundes zugeschnitten ist. Durch eine rechtzeitige Intervention und eine ganzheitliche Herangehensweise kann die Lebensqualität von Hunden mit HD deutlich verbessert werden, indem Schmerzen minimiert und die Mobilität maximiert werden.

Wie entsteht eine Hüftdysplasie?

Derzeitige wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Ursache für Hüftdysplasie (HD) bei Hunden in der Genetik liegt. Es konnte bisher jedoch nicht eindeutig festgestellt werden, welcher Gendefekt genau für die Krankheit verantwortlich ist. Es ist jedoch bekannt, dass das Risiko für einen Hund, an HD zu erkranken, deutlich erhöht ist, wenn auch Eltern und Geschwister an dieser Erkrankung leiden.

Neben der Veranlagung können auch Faktoren wie Ernährung und artgerechte Haltung einen großen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung haben. Da sich HD hauptsächlich durch eine Instabilität des Hüftgelenks und anschließende arthritische Veränderungen der Knochenstruktur zeigt, können geeignete Behandlungsmethoden an dieser Stelle ansetzen und dazu beitragen, den Verschleiß des Gelenks zu verlangsamen oder zu minimieren.

Welche Tiere können HD bekommen?

Die Hüftdysplasie war lange Zeit ein charakteristisches Merkmal der Zuchtlinien des Deutschen Schäferhundes. Aufgrund des gezielten Zuchtziels einer tiefer gestellten Hüfte hat sich HD speziell in dieser Rasse als Gesundheitsrisiko etabliert und wurde hier erstmals als Krankheit erkannt. Jedoch können auch andere Hunderassen sowie bestimmte Katzenarten von dieser Erkrankung betroffen sein.

Die Fehlentwicklung der Hüfte wird von Generation zu Generation weitervererbt. In einigen Rassen liegt die Prävalenz von HD sogar bei bis zu 50 Prozent. Bei Mischlingen ist es hingegen schwierig, die Dunkelziffer einzuschätzen oder einer spezifischen Rasse zuzuordnen. Dennoch gelten große Hunderassen aufgrund der Häufigkeit und Ausprägung des Krankheitsbildes als besonders gefährdet.

HD bei Hunden

Durch eine sorgfältige Selektion bei der Zucht wird angestrebt, das Risiko von Hüftdysplasie (HD) zu minimieren. Durch solche präventiven Maßnahmen kann der Gendefekt am effektivsten bekämpft werden, indem Hunde mit Hüftdysplasie nicht zur weiteren Zucht eingesetzt werden.

Im Gegenzug müssen auch Hundehalter und potenzielle Käufer gezielt auf solche Problematiken achten und den Hund gegebenenfalls nicht erwerben oder zumindest den Preis so stark reduzieren, dass der Züchter gezwungen ist, sich aktiv um die HD-Freiheit seiner Tiere zu bemühen. Noch haben nicht alle Züchter dieses Ziel verinnerlicht, zumindest solange die Nachfrage nach bestimmten äußerlichen Merkmalen wie tiefer gestellten Hinterläufen als Zuchtziel mehr Geld einbringt und dem äußeren Erscheinungsbild mehr Wert beigemessen wird als der tatsächlichen Gesundheit. Insbesondere die folgenden Rassen haben aufgrund von Vernachlässigung bei der Zucht und fehlender Kontrollen einen hohen Anteil an Hunden mit HD-Erkrankung:

- Deutscher Schäferhund

- Golden Retriever

- Berner Sennenhund

- Boxer

- Neufundländer

- Labrador Retriever

- Bernhardiner

- English und Gordon Setter

Auffällig ist, dass diese Rassen oft in bestimmten Einsatzgebieten anzutreffen sind. Hunde, die nur kurze Strecken oder kurze Distanzen mit hoher Geschwindigkeit laufen, scheinen eher dazu zu neigen, Hüftdysplasie zu entwickeln. Im Gegensatz dazu sind beispielsweise Schlittenhunde wie der Husky, die auf lebenslange Leistungsfähigkeit gezüchtet werden, nahezu frei von HD.

Jeder Hundebesitzer, der bereits einen Hund mit HD hat, ist sich der Probleme bewusst, mit denen der Vierbeiner kämpfen muss. Die Fehlbildung entwickelt sich in den ersten 15 Monaten und verändert sich im Laufe der Jahre bis zur Arthrose. Die Gelenkabnutzung schreitet voran, was zu Hinken, Lähmungen und sogar zur Verweigerung, überhaupt aufzustehen, führen kann.

Da Hunde jedoch regelmäßig nach draußen müssen, wird jeder Spaziergang zur Herausforderung. Jedes Tier empfindet Schmerzen unterschiedlich. So kann schon eine leichte Fehlentwicklung mit Hinken einhergehen, während Hunde mit stark ausgeprägter HD eine eigene Lauftechnik entwickeln, um Schmerzen zu vermeiden und kaum Anzeichen von Beschwerden zeigen. In jedem Fall liegt es in der Verantwortung des Hundebesitzers, seinem geliebten Vierbeiner bestmöglich zu helfen.

HD bei Katzen

Die Hüftdysplasie (HD) bei Katzen wird oft unterschätzt. Nicht nur Rassekatzen sind betroffen, sondern auch Straßenkatzen, die möglicherweise mit freilaufenden Zuchttieren gekreuzt wurden und somit ein unterschiedliches Maß an genetischer Veranlagung für Gelenkfehlbildungen aufweisen können.

Im Vergleich zu Hunden gehen Katzen selten an der Leine spazieren, daher werden Probleme beim Laufen oder Hinken nicht sofort vom Besitzer erkannt. Die meisten Diagnosen bei Katzen werden daher in fortgeschrittenen Stadien gestellt.

Auch bei Katzen gibt es bestimmte Rassen, die anscheinend ein erhöhtes Risiko für HD haben. Insbesondere Maine Coon und British Shorthair Katzen sind häufig von dieser Erkrankung betroffen.

Welche Symptome weisen auf HD hin?

Hüftdysplasie (HD) ist eine Erkrankung, die bei Hunden und Katzen auftreten kann und durch eine Fehlentwicklung des Hüftgelenks gekennzeichnet ist. Sie kann sowohl bei Zuchttieren als auch bei Straßenkatzen auftreten, die sich möglicherweise mit Zuchttieren gekreuzt haben. Die Symptome und der Schweregrad der HD können variieren und erfordern unterschiedliche Behandlungsansätze.

Bei Welpen und jungen Hunden macht sich die HD häufig durch einen unkoordinierten, watschelnden Gang bemerkbar. Besonders bei großen Rassen, die schnell wachsen, können die Gelenke zusätzlich belastet werden. Die Lockerheit der Hüftgelenke führt zur Instabilität der Hüfte und verursacht Schmerzen, insbesondere nach längeren Ruhephasen, wenn die Muskeln noch nicht aufgewärmt und gedehnt sind.

Bei Katzen äußert sich die HD durch Bewegungsunlust, vorsichtige Bewegungen und das Vermeiden von hohen Sprüngen. Bei starken Schmerzen vernachlässigen sie manchmal sogar ihre Fellpflege.

Hunde zeigen häufig ihren Schmerz nicht so offensichtlich wie Katzen und versuchen, ihn während des Spielens zu unterdrücken. Manche Hunde jaulen jedoch auf, wenn sie eine unerwartete Bewegung machen, die Schmerzen verursacht. Später treten Lahmheit, Hinken und andere Schmerzsymptome auf, insbesondere auf dem Heimweg von Aktivitäten wie dem Spielen auf der Wiese. Der Hund kann öfter sitzen bleiben, sein Tempo verlangsamen oder das Treppensteigen verweigern.

Das wichtigste Symptom der HD ist die Veränderung des Gangs. Der Körper bewegt sich nicht mehr leicht und federt, sondern verkrampft sich in Erwartung von Schmerzen. Viele Tiere entwickeln einen verkürzten Gang, um die Instabilität auszugleichen. Dadurch verhärten sich die Weichteilstrukturen wie Sehnen und Muskeln. Die HD kann eine Zeit lang kaum auffallen, aber die Gelenke verschleißen innerlich weiter. Dies führt unweigerlich zur Entwicklung von Arthrose, die wiederum zu Schmerzen und im fortgeschrittenen Alter bis zur Lahmheit der Hinterbeine führen kann.

Die Diagnose der HD erfolgt in der Regel durch einen Tierarzt. Durch Beobachtung des Gangbildes und bestimmte Tests wie den Ortolani-Test, bei dem das Hüftgelenk unter Druck gesetzt wird, können erste Anzeichen festgestellt werden. Eine zuverlässigere Diagnose erfolgt jedoch durch Röntgenaufnahmen des Hüftgelenks, die auch eine genauere Beurteilung des Schweregrads ermöglichen. Diese Untersuchungen werden oft unter Narkose durchgeführt, um den Patienten Schmerzen zu ersparen.

Die HD wird anhand von fünf verschiedenen Schweregraden klassifiziert: A (HD-frei), B (HD-Verdacht), C (leichte HD), D (mittlere HD) und E (schwere HD). Es ist wichtig zu beachten, dass einige Zuchtverbände HD-Untersuchungen und Nachweise der HD-Freiheit für die Zuchtzulassung fordern, während andere weniger strenge Anforderungen haben. Die Ergebnisse der Elterntiere werden oft vernachlässigt, obwohl ihr Erbgut weitergegeben wird.

Es ist ratsam, dass Tierbesitzer bei Verdacht auf HD ihren Tierarzt aufsuchen, um eine genaue Diagnose und entsprechende Behandlungsmöglichkeiten zu erhalten. Je nach Schweregrad der Erkrankung können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, einschließlich medikamentöser Behandlung, physiotherapeutischer Maßnahmen, Gewichtskontrolle und ggf. operativer Eingriffe. Eine frühzeitige Erkennung und angemessene Betreuung können die Lebensqualität des Tieres verbessern und Schmerzen lindern.

Behandlungsmöglichkeiten bei Hüftdysplasie (HD)

Obwohl eine Hüftdysplasie nicht vollständig verhindert werden kann, gibt es dennoch Maßnahmen, um das Risiko zu minimieren und die Lebensqualität von betroffenen Tieren zu verbessern. Tierärzte empfehlen verschiedene Behandlungsansätze, die je nach Schweregrad der HD individuell angepasst werden sollten. Im Folgenden werden einige Möglichkeiten aufgeführt:

- Gewichtskontrolle: Übergewicht kann die Belastung der Hüftgelenke verstärken und die Symptome der HD verschlimmern. Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung können dazu beitragen, das Gewicht des Tieres zu kontrollieren und den Druck auf die Gelenke zu reduzieren.

- Medikamentöse Behandlung: Es gibt verschiedene Medikamente, die eingesetzt werden können, um Schmerzen zu lindern und Entzündungen zu reduzieren. Dazu gehören entzündungshemmende Medikamente wie nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) oder Glukokortikoide. Glukosaminsulfat kann ebenfalls eingesetzt werden, um die Knorpelgesundheit zu unterstützen.

- Physiotherapie und Rehabilitation: Gezielte Übungen, Massagen und physiotherapeutische Maßnahmen können dabei helfen, die Muskulatur um das Hüftgelenk zu stärken, die Beweglichkeit zu verbessern und Schmerzen zu lindern. Dazu gehören beispielsweise hydrotherapeutische Übungen im Wasser oder spezielle Übungen zur Stabilisierung der Hüfte.

- Chirurgische Eingriffe: In einigen Fällen kann eine Operation erforderlich sein, insbesondere bei schweren Fehlbildungen oder fortgeschrittener Arthrose. Es gibt verschiedene chirurgische Verfahren, die angewendet werden können, wie z.B. die Femurkopfresektion, bei der der Oberschenkelkopf entfernt wird, um die Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit zu verbessern. Eine andere Option ist die Hüftgelenksersatzoperation, bei der das betroffene Gelenk durch eine Prothese ersetzt wird.

- Alternative Therapien: Neben den konventionellen Behandlungsmethoden werden auch alternative Therapien wie Akupunktur, Magnetfeldtherapie oder Homöopathie zur Linderung von Schmerzen und zur Unterstützung des Heilungsprozesses eingesetzt. Es ist jedoch wichtig, solche Therapien mit einem Tierarzt zu besprechen und diese als Ergänzung zu den etablierten Behandlungsmethoden zu betrachten.

Es ist ratsam, bei Verdacht auf eine Hüftdysplasie einen Tierarzt aufzusuchen, der eine genaue Diagnose stellen und eine individuelle Behandlungsstrategie empfehlen kann. Eine frühzeitige Erkennung und angemessene Betreuung können dazu beitragen, dass das Tier ein schmerzfreies und aktives Leben führen kann.

Behandlungsmöglichkeiten bei Hüftgelenkdysplasie (HD)

Die Hüftgelenkdysplasie kann nicht allein durch Ernährung gestoppt werden. Dennoch können ein gesundes Körpergewicht und ein guter allgemeiner Gesundheitszustand dem betroffenen Tier ein weitgehend angenehmes Leben ermöglichen. Eine artgerechte Haltung mit besonderer Rücksicht auf die Gelenke, insbesondere die Hüftgelenke, ist für Hunde und Katzen mit HD von entscheidender Bedeutung. Tierärzte empfehlen folgende Maßnahmen:

- Übergewicht vermeiden: Übergewicht belastet die Hüftgelenke zusätzlich und kann die Symptome der HD verschlimmern. Eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität können dazu beitragen, das Gewicht des Tieres zu kontrollieren und den Druck auf die Gelenke zu reduzieren.

- Bewegung mit Rücksicht auf die Gelenke: Regelmäßige, jedoch schonende Bewegung ist wichtig, um die Muskulatur zu stärken und die Gelenke zu unterstützen. Sprünge und übermäßig anstrengende Aktivitäten sollten vermieden werden. Entspannte Spaziergänge sind ideal. Beim Schwimmen sollte man darauf achten, dass der Hund seine Hinterläufe nicht überanstrengt.

- Vermeidung von Belastungen: Stauchungen, große Anstrengungen und das Ausführen von Kunststücken sollten vermieden werden, um zusätzlichen Druck auf die Gelenke zu vermeiden.

- Schonende Aktivitäten im Alltag: Treppen sollten wenn möglich vermieden werden. Ein Einstieg in den Kofferraum kann zum Beispiel mit einer Hunderampe erleichtert werden. Bei der Fellpflege kann man das Tier unterstützen, um unnötige Verrenkungen zu vermeiden.

- Orthopädische Schlafplätze: Es empfiehlt sich, dem Tier orthopädische Schlafplätze anzubieten, die im Liegen die Gelenke entlasten.

Medikamentöse und operative Behandlungsmöglichkeiten

Zusätzlich zu den vom Besitzer ergriffenen Maßnahmen können weitere Therapien erforderlich sein, um Schmerzen, Entzündungen und Verformungen zu behandeln oder zumindest zu verlangsamen. Tierärzte haben verschiedene Optionen:

- Medikamente: Entzündungshemmende Medikamente, wie Antibiotika und Schmerzmittel, können die Lebensqualität verbessern. Der Tierarzt wählt die geeigneten Medikamente individuell entsprechend den Bedürfnissen des Hundes aus.

- Chirurgische Eingriffe: In einigen Fällen kann eine Operation notwendig sein, insbesondere bei schweren Fehlbildungen oder fortgeschrittener Arthrose. Es gibt verschiedene chirurgische Verfahren:

- PIN-Operation: Bei dieser Operation wird der Musculus pectineus durchtrennt oder entfernt, und der Gelenkkapselrand wird umgeschnitten, um die schmerzleitenden Nervenfasern zu unterbrechen.

- Kapselraffung: Dieser Eingriff wird nur bei jungen Tieren angewendet. Durch eine chirurgische Straffung der Gelenkkapsel können Subluxationen und weitere Abnutzungen weitgehend vermieden werden.

- Osteotomie: Bei der Osteotomie werden die Beckenknochen neu ausgerichtet, um die Belastung auf die Hüftgelenke zu reduzieren.

- Künstliche Hüftgelenke: In einigen Fällen können künstliche Hüftgelenke implantiert werden, um die Funktionalität der Gelenke wiederherzustellen. Dies ist jedoch eine kostspielige Option.

- Weitere Optionen: Andere mögliche Verfahren umfassen Stammzellentherapie, Goldimplantate und die Femurkopfresektion.

- Physiotherapie: Die Physiotherapie kann zur Schmerzlinderung und zum Muskelaufbau eingesetzt werden. Erfolge wurden bei einigen Tieren beobachtet.

Letztendlich sind eine kontrollierte Zucht, eine gesunde Ernährung, angemessene Bewegung und die richtige Behandlung entscheidend, um Hüftdysplasie bei Hunden erfolgreich zu behandeln und ein angenehmes Zusammenleben von Mensch und Tier zu ermöglichen. Es ist ratsam, einen Tierarzt aufzusuchen, um eine genaue Diagnose zu erhalten und eine individuelle Behandlungsstrategie zu entwickeln.

Pfotenschutz für Hunde und Katzen im Winter

Wenn die kalte Jahreszeit Einzug hält, benötigen Hunde und Katzen besondere Pflege und Schutz für ihre Pfoten. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte über den Pfotenschutz im Winter und wie Sie Ihrem vierbeinigen Freund gesunde und geschützte Pfoten ermöglichen können. Von der richtigen Vorbereitung bis hin zur Pflege während der frostigen Tage – entdecken Sie praktische Tipps und bewährte Produkte, die Ihrem Hund den Komfort und die Sicherheit bieten, die er braucht.

Warum Pfotenschutz im Winter wichtig ist

Im Winter ist der Pfotenschutz bei Hunden und Katzen von großer Bedeutung. Die niedrigen Temperaturen, der Schnee, das Eis und das Streusalz können die empfindlichen Pfoten unserer Haustiere stark beanspruchen. Hier sind einige Gründe, warum Pfotenschutz in dieser Jahreszeit wichtig ist:

- Verletzungen vorbeugen: Scharfe Eiskanten, vereiste Flächen oder sogar scharfkantige Streumittel können zu Schnitten, Rissen oder Verletzungen an den Pfoten führen. Ein guter Pfotenschutz kann diese Risiken minimieren und Verletzungen vorbeugen.

- Schutz vor Kälte: Die Pfoten von Hunden und Katzen sind besonders anfällig für Kälteschäden. Durch das Gehen auf kaltem Schnee oder Eis können die Pfoten unterkühlen und Erfrierungen verursachen. Pfotenschuhe oder andere Schutzmittel bieten eine isolierende Barriere zwischen den Pfoten und der kalten Oberfläche.

- Schutz vor Streusalz und Chemikalien: Streusalz, das zur Enteisung von Gehwegen verwendet wird, kann die Pfoten unserer Haustiere stark reizen und sogar Verbrennungen verursachen. Ebenso können andere chemische Substanzen, die im Winter verwendet werden, schädlich sein. Ein Pfotenschutz hilft dabei, den Kontakt mit diesen Substanzen zu minimieren.

- Trockene und rissige Pfoten verhindern: Kaltes Wetter und trockene Luft können zu trockenen und rissigen Pfoten führen. Dies kann für unsere Haustiere sehr unangenehm sein und zu Schmerzen und Infektionen führen. Pfotenschutzprodukte wie Pfotensalben oder -wachse spenden Feuchtigkeit, halten die Pfoten geschmeidig und schützen sie vor Austrocknung.

Indem Sie den Pfotenschutz bei Hunden und Katzen im Winter beachten, können Sie dazu beitragen, dass Ihre pelzigen Freunde gesunde und geschützte Pfoten haben. Denken Sie daran, regelmäßig die Pfoten zu inspizieren, Pfotenschuhe oder andere Schutzmittel zu verwenden und bei Bedarf Pfotensalben oder -wachse aufzutragen. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Haustiere die kalte Jahreszeit ohne Beschwerden genießen können.

Vorbereitung und Pflege der Pfoten

- Inspektion der Pfoten auf Verletzungen, Risse und Trockenheit

- Kürzen des Fells zwischen den Ballen, um das Einfrieren von Schnee und Eis zu verhindern

- Verwendung hochwertiger Pfotensalben mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Olivenöl, Kokosöl, Kakaobutter, Bienenwachs, Schafgarbe und Vitamin E. Diese Salben spenden Feuchtigkeit, schützen vor Rissen und beruhigen gereizte Haut. Eine bewährte Option ist die Pfotensalbe Winter-Spezial von Parrots Nature.

Die richtige Verwendung von Pfotenschuhen

Pfotenschuhe bieten einen effektiven Schutz vor Kälte, Schnee, Salz und Verletzungen. Beachten Sie folgende Tipps für die Auswahl und den Einsatz von Pfotenschuhen:

- Wählen Sie passende Schuhe, die bequem sitzen und rutschfest sind.

- Gewöhnen Sie Ihren Hund frühzeitig an das Tragen von Pfotenschuhen, indem Sie sie schrittweise einführen und positive Verstärkung verwenden.

- Reinigen Sie die Pfotenschuhe regelmäßig, um Schmutz und Salzablagerungen zu entfernen.

Alternative Optionen zum Pfotenschutz

Wenn Ihr Hund keine Pfotenschuhe toleriert, gibt es andere Möglichkeiten, seine Pfoten zu schützen:

- Verwenden Sie Pfotenschutzsprays oder -wachs, um einen schützenden Film auf den Pfoten zu bilden.

- Nutzen Sie wasserdichte Pfotensocken oder -manschetten, um die Pfoten vor Kälte und Feuchtigkeit zu schützen.

Die Pfoten Ihres Hundes verdienen besondere Aufmerksamkeit und Pflege, besonders während der Wintermonate. Mit dem richtigen Pfotenschutz und der regelmäßigen Anwendung einer hochwertigen Pfotensalbe wie der Pfotensalbe Winter-Spezial von Parrots Nature können Sie sicherstellen, dass Ihr treuer Begleiter gesunde und geschützte Pfoten hat. Gönnen Sie Ihrem Hund den Komfort, den er verdient, und genießen Sie gemeinsam die winterlichen Aktivitäten im Freien.

Hund vegan ernähren? Erfahre hier, wie es geht!

Hunde sind, obwohl sie Nachkommen der Wölfe sind, Allesfresser. Eine ausgewogene pflanzliche Ernährung kann Hunden tatsächlich zugutekommen. Das sagt sogar Lisa Kainz, Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie bei PETA. Insbesondere Hunde mit allergischen Reaktionen auf tierische Substanzen können von einer Umstellung auf pflanzliches Tierfutter profitieren.

Im Folgenden präsentieren wir 11 Punkte, die laut PETA beachtet werden sollten, bevor man mit der vegetarischen oder veganen Hundeernährung beginnt. Anschließend werden wir die Frage klären, ob auch Katzen von einer fleischlosen Ernährung profitieren können.

- Schrittweise Umstellung

Hunde sollten langsam an die neue Ernährung gewöhnt werden, um ihrem Darm Zeit zur Anpassung an die neue Futterzusammensetzung zu geben. Es empfiehlt sich, den pflanzlichen Anteil allmählich von Tag zu Tag zu erhöhen, bis die Futterumstellung nach etwa zwei Wochen abgeschlossen ist. In den ersten Wochen kann es zu größeren Kotmengen kommen, was jedoch kein Grund zur Sorge ist.

- Unterschiedliche Geschmäcker bei Hunden

Wie beim Menschen gibt es auch bei Hunden Individuen, die alles gerne essen, und solche, die selektiver sind. Es ist ratsam, verschiedene Varianten auszuprobieren und die Konsistenz der Mahlzeiten zu variieren. Einige Hunde bevorzugen pürierte Nahrung, während andere grobe Stücke bevorzugen.

- Gesundes pflanzliches Eiweiß

Hunde können nahezu alle Nährstoffe problemlos aus Pflanzen aufnehmen, einschließlich Eiweiß. Gekochte Linsen, Erbsen oder Lupinen haben sich dabei besonders bewährt. Auch Vollkornnudeln, Kartoffeln und Reis sind beliebt bei Vierbeinern.

- Obst und Gemüse für Hunde

Neben den klassischen Apfel- und Karottensorten mögen viele Hunde auch Rote Beete, Spinat, Kürbis, Bananen oder Beeren.

- Energiequelle Nüsse

Nüsse, Samen und Sprossen liefern reichlich Energie – und Hunde können davon ebenfalls profitieren. Hundehalter können Sprossen wie Alfalfa, Quinoa oder Radieschen selbst ziehen und unter das Futter mischen. Viele Hunde genießen auch ganze Nüsse als Snack oder knabbern gerne an einer Karotte. Haselnüsse, Walnüsse, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und Leinsamen enthalten wertvolle Inhaltsstoffe, die den Speiseplan bereichern. Mandeln sollten aufgrund ihres Blausäuregehalts vermieden werden.

Beachte: Macadamianüsse sind hochgiftig für Hunde!

- Kräuter im Hundefutter

Kräuterpflanzen wie Löwenzahn, Brennnessel oder Petersilie sind nicht nur für die Gesundheit von Menschen gut, sondern können auch in pürierter Form dem Hundefutter eine grüne Note verleihen.

- Vegetarische und vegane Leckerlis

Kauknochen gehören der Vergangenheit an. Viele Hunde nagen zur Abwechslung gerne an rohen Süßkartoffeln, naschen etwas Räuchertofu oder beschäftigen sich mit einer Torgawurzel.

- Fertigfutter für Hunde

Heutzutage gibt es in Fachgeschäften und Online-Shops eine große Auswahl an rein pflanzlichem Alleinfutter oder Leckerlis. Falls man sich nicht zutraut, die Mahlzeiten für den Hund komplett selbst zuzubereiten, kann man auf diese tier- und umweltfreundlichen Alternativen zurückgreifen.

- Ausreichend Flüssigkeitszufuhr

Viele Hunde nehmen zu wenig Flüssigkeit auf oder trinken lieber aus Pfützen als aus dem Napf zu Hause. Man kann das langweilige Wasser mit einem Schuss Hafer- oder Reisdrink oder etwas gekochter Gemüsebrühe aufpeppen. Manche Hunde bevorzugen abgestandenes Wasser, während andere mehrmals täglich frisches Wasser benötigen. Der Standort oder das Material des Napfes können ebenfalls das Trinkverhalten beeinflussen, ähnlich wie beim Essen.

- Gesunde Öle für glänzendes Hundefell

Eine kleine Menge Öl (abhängig vom Gewicht des Hundes) über dem Futter verbessert oft die Haut- und Fellgesundheit der Vierbeiner und verleiht ihnen ein glänzendes Fell. Beliebte Optionen sind Leinöl, Hanföl, Distelöl oder Schwarzkümmelöl.

- Gesundheitscheck vor der Futterumstellung

Wenn man unsicher ist, ob bestimmte Lebensmittelprodukte aufgrund von Vorerkrankungen, Allergien oder ähnlichen Problemen für den Hund geeignet sind, sollte man vor der Futterumstellung einen Tierarzt aufsuchen.

Bitte beachte, dass eine ausgewogene Ernährung für Hunde immer gewährleistet sein sollte, unabhängig davon, ob sie pflanzlich oder fleischbasiert ist. Es ist wichtig, die individuellen Bedürfnisse und Reaktionen des Hundes zu berücksichtigen und im Zweifelsfall einen Tierarzt zu Rate zu ziehen.

Ist es möglich, selbst vegetarisches/veganes Futter für meinen Hund zuzubereiten?

Wenn Sie das Futter für Ihren Hund selbst zubereiten möchten, ist es wichtig, darauf zu achten, dass alle notwendigen Nährstoffe in ausreichender Menge und Qualität enthalten sind. Es kann hilfreich sein, Nahrungsergänzungsmittel zur Sicherheit einzusetzen. Zusätzlich sollten Hundebesitzer stets darauf achten, dass ihr Hund ausreichend mit Wasser versorgt ist.

Die genaue Zusammensetzung der einzelnen Nahrungskomponenten hängt von Faktoren wie Größe, Gewicht und individuellen Bedürfnissen des Hundes ab. Es ist ratsam, sich ausführlich in Fachpublikationen zur veganen Hundeernährung zu informieren. Wichtig ist auch, dass der Hund nicht zum Essen gezwungen wird, wenn ihm etwas nicht schmeckt, und niemals hungern gelassen wird.

Wenn Sie auf der Suche nach hausgemachter Erfrischung für heiße Tage sind, finden Sie hier drei Rezepte für leckeres Hundeeis, wobei zwei davon vegetarisch sind.

In welchen Fällen sollte man seinem Hund nicht-veganes Futter geben?

Wenn ein Hund erkrankt und eine spezielle Diätfuttermittel empfohlen wird, ist es wichtig, eine fachliche Futterberatung oder den Tierarzt zu konsultieren. Falls es nicht möglich ist, die benötigte Diät selbst zuzubereiten, muss die Ernährung entsprechend umgestellt werden. Ebenso sollte die Ernährung während der Schwangerschaft und Laktation der Mutterhündin in Absprache mit dem Tierarzt angepasst werden.

Tierärzte äußern Bedenken

Die Meinung der Tierärzte zu rein pflanzlicher Hundeernährung ist kritisch. Britte Dobenecker, eine Veterinärmedizinerin am Lehrstuhl für Tierernährung der Universität München, betrachtet eine solche Ernährung zwar nicht als unmöglich, aber auch nicht als empfehlenswert. Sie äußert sich gegenüber „Süddeutsche.de“ folgendermaßen: „Ich frage mich, ob es unbedingt nötig ist, das auszuprobieren. Der Halter muss sich dann jedenfalls viel mehr Gedanken machen.“

Darüber hinaus empfiehlt die Tierärztin regelmäßige tierärztliche Untersuchungen. Sie warnt auch vor selbstgekochtem Hundefutter, da hier die Gefahr einer unausgewogenen Zusammensetzung besonders hoch ist. Obwohl vegetarisches Fertigfutter keine Garantie für eine gesunde Ernährung bietet, gibt es laut Dobenecker unter den zahlreichen Angeboten viele Produkte von guter Qualität.

Die Umstellung auf eine vegetarische oder vegane Ernährung bei Katzen gestaltet sich im Vergleich zu Hunden als schwieriger. Katzen sind trotz ihrer Domestikation nach wie vor reine Fleischfresser. Jana Hoger, eine Fachreferentin im Bereich Tierische Mitbewohner, betont die Bedeutung einer ausgewogenen veganen Katzenernährung, bei der alle Nährstoffe in ausreichender Menge und Qualität vorhanden sein sollten.

Besonders bei Katzen, die bereits an fleischhaltige Nahrung gewöhnt sind, kann es zu Problemen kommen. Dies betrifft beispielsweise Katzen aus Tierheimen, die über Jahre hinweg ausschließlich fleischhaltiges Futter erhalten haben. In solchen Fällen wird vegane Kost oft nicht akzeptiert und kann auf Ablehnung stoßen.

Ein weiteres Hindernis liegt darin, dass veganes Katzenfutter oft nur in Form von Trockenfutter erhältlich ist. Die ausschließliche Fütterung von Trockenfutter birgt das Risiko, dass Katzen nicht ausreichend Flüssigkeit aufnehmen, was ihre Anfälligkeit für Nierenerkrankungen erhöhen kann.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Umstellung auf eine vegane Ernährung für Katzen besondere Herausforderungen mit sich bringt. Es ist ratsam, sich vorab gründlich über die möglichen Risiken und Lösungen zu informieren und im Zweifelsfall tierärztlichen Rat einzuholen.

In diesem Zusammenhang sei das bekannte Zitat von Francis of Assisi erwähnt: „Wenn du Menschen Tiere schlachten siehst, dann wirst du Menschen Tiere schlachten sehen. Die Tierwelt existiert für sich. Die Tiere existieren für sich und nicht für den Menschen.“ Es verdeutlicht die unterschiedlichen Ernährungsbedürfnisse und Lebensweisen von Katzen im Vergleich zu Menschen.

WICHTIG

Es ist von großer Bedeutung zu betonen, dass keine Katze und kein Hund zu einer pflanzlichen Ernährung gezwungen werden sollten, wenn sie diese nicht akzeptieren. Die Akzeptanz und Verträglichkeit des Futters stehen an erster Stelle, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere zu gewährleisten.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Katzen und Hunde unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse haben und dass ihre natürlichen Instinkte und physiologischen Merkmale berücksichtigt werden müssen. Insbesondere bei Katzen, die reine Fleischfresser sind, sollte die Nahrungsauswahl sehr sorgfältig abgewogen werden.

Zwingt man ein Tier zu einer pflanzlichen Ernährung, für die es keine Akzeptanz zeigt, können ernsthafte gesundheitliche Probleme auftreten. Es ist daher unerlässlich, die Vorlieben und Bedürfnisse des individuellen Tieres zu respektieren und eine Ernährung zu wählen, die seinen natürlichen Bedürfnissen entspricht.

Dieser Aspekt unterstreicht die Dringlichkeit, Tiere nicht zu einer pflanzlichen Ernährung zu zwingen, wenn sie diese nicht annehmen. Das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Haustiere sollten immer im Vordergrund stehen und eine artgerechte Ernährung gewährleisten.

BARF als Hundefutter – so machen Sie es richtig

Seit einiger Zeit liegt das BARFen total im Trend. Immer mehr Hundehalter entscheiden sich bewusst dafür, die Hundeernährung aufs BARFen umzustellen. Manchmal sind es gesundheitliche Gründe, weil der Hund etwa an einer Unverträglichkeit oder an einer Allergie leidet. Weiter können Verdauungs- und Gewichtsprobleme der Grund für das BARFen sein. Bisher gibt es noch keine wissenschaftlichen Studien darüber. Allerdings berichten sehr viele Hundehalter davon, dass es ihrem Hund nach der Umstellung von herkömmlicher Hundenahrung zum BARF als Futter deutlich besser geht und er viel vitaler geworden ist. Hautprobleme gehören ein für alle Mal der Vergangenheit an, das Fell glänzt wieder und das oft zu hohe Gewicht des Hundes hat sich sichtbar reduziert. Beim BARFen gibt es aber auch ein paar Punkte, die Sie unbedingt beachten sollten, damit Ihr Tier auch mit allen relevanten Nährstoffen versorgt wird. Auf was Sie beim BARF für den Hund achten sollten, erfahren Sie in diesem Ratgeber.

Darauf müssen Sie beim BARFen achten

Im Handel erhältliches hochwertiges Hundefutter, sei es nun Trockenfutter oder Nassfutter, besitzt für gewöhnlich bereits alle wichtigen Nährstoffe, die der Hund benötigt. Im Idealfall ist sogar das ideale Verhältnis an wichtigen Nährstoffen im Futter enthalten. Beim BARF sieht es hingegen anders aus, denn hier ist es Ihnen als Hundehalter überlassen, für ein ausgewogenes Verhältnis zu sorgen, da Sie das Futter für Ihren Hund selbst zubereiten. Hier gilt es, sich insbesondere am Speiseplan des Wolfs in freier Natur zu orientieren, auf dem der Hauptanteil des Frischfutters aus Fleisch besteht. Doch lediglich proteinreiches Muskelfleisch allein reicht noch nicht aus, wenn Ihr Hund gesund bleiben soll. Darüber hinaus benötigt Ihr Vierbeiner auch noch Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Es genügt also nicht, lediglich frisches Fleisch für seine Hunde zu kaufen, wenn man ihnen BARF füttern möchte.

In der freien Wildbahn erhält der Wolf all das über ein Beutetier. So ist etwa die Leber reich an Vitamin A und Kupfer, während die Milz ein guter Eisenlieferant ist. Über frisches Blut erhält der Hund Natrium, Knochen liefern Kalzium, Magnesium und Phosphor. All diese Nährstoffe sind im reinen Muskelfleisch jedoch nicht enthalten, weshalb diese über andere Quellen der Nahrung hinzugefügt werden müssen. Zwar ist dies durchaus ein gewisser Aufwand. Allerdings wissen Sie so immer ganz genau, was Ihr Hund frisst.

Was muss beim BARFen in den Napf?

Es gibt verschiedene Bedeutungen für BARF. So steht dieses Akronym beispielsweise in England für Biological Appropriate Raw Food oder auch für Bones And Raw Food, was auf Deutsch „Knochen und rohes Futter“ bedeutet. Im Deutschen gibt es zwei verschiedene gängige Übersetzungen für BARF:

- biologisch artgerechtes rohes Futter

- biologisch artgerechte Rohfütterung

Der Begriff BARF sorgt manchmal aber auch für etwas Verwirrung, denn „to barf“ bedeutet eigentlich „sich übergeben“.

Die richtige Zusammensetzung von BARF:

Bei der Zubereitung der Mahlzeit für den Hund kommt es auf die richtige Zusammensetzung an:

- 70 % Fleisch: Der Hauptbestandteil beim BARF besteht aus durchwachsenem Fleisch und Blättermagen oder Pansen. Bei etwa 10 bis 15 Prozent davon handelt es sich im Idealfall um Fleischknochen und Innereien.

Vorsicht:

Rohes Schweinefleisch ist ein absolutes Tabu für Hunde. Da es das Aujeszky-Virus enthalten kann, besteht das Risiko, dass der Hund eine tödliche Erkrankung des Nervensystems erleidet, welche die sogenannte Pseudo-Tollwut auslösen kann. Darüber hinaus können auch Salmonellen, Trichinen und auch andere Bakterien in rohem Schweinefleisch enthalten sein.

- 30 % Obst und Gemüse: Sehr gute Lieferanten von Ballaststoffen sind Salat und Blattgemüse sowie Wurzelgemüse. Auch ein kleiner Anteil Obst kann dem BARF beigefügt werden. Da Hunde Zellulose jedoch nicht selbst aufspalten können, sollten Sie das Obst und Gemüse pürieren oder noch besser kochen.

- Mineralien: Besonders wichtige Mineralien sind hochwertiges Vitamin A, D und E, aber auch Jod, Kupfer und Zink sowie Calcium. Sollten Sie Ihrem Hund keine Knochen füttern wollen, dann können Sie auch zu Knochenmehl gute greifen. Sehr gute Alternativen hierfür sind Eierschalen oder Calciumcitrat.

- Öl: Selbstverständlich dürfen auch hochwertige Öle nicht fehlen. Hierzu gehören am besten solche, die Omega-3-Fettsäuren und Linol- sowie Linolensäure enthalten. Verwenden Sie am besten Lachsöl, Leinöl und Hanföl im stetigen Wechsel.

- Kräuter: Kräuter sind nicht nur in der Nahrung der Menschen groß angesagt, auch im BARF Hundefutter kann es nicht schaden. Ergänzen Sie das BARF gerne mit verschiedenen Kräutern oder Kräutermischungen.

Welches Fleisch ist fürs BARFen am besten?

Nahezu jedes Tier ist als Fleischlieferant für das BARF Futter geeignet. Hierfür eignen sich beispielsweise

- Rind

- Geflügel

- Schaf

- Lamm

- Ziege

- Pferd

- Wild

- Känguru

- Strauß

Schwein oder Wildschwein hingegen sollten Sie keinesfalls für das BARF Futter kaufen, da hier Viren und Bakterien enthalten sein können, die tödlich für den Hund sind. Da rohes Fleisch aber auch grundsätzlich mit diversen Parasiten oder Krankheitserregern, wie beispielsweise Campylobacter oder Salmonellen, übertragen können, ist es besonders wichtig, dass Sie bei der Zubereitung von rohem Fleisch auf eine besonders gute Hygiene zu achten.

Wichtige Mineralien und Spurenelemente für die Rohfütterung

Beim Barfen können viele Fehler gemacht werden, die am Ende beim Hund mitunter schwerwiegende gesundheitliche Probleme verursachen können. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Sie sich zuvor ausreichend informieren, damit Ihr Hund alle wichtigen Nährstoffe, Mineralien und Vitamine erhält, die er benötigt. Ein wichtiger Teil ist beispielsweise ein ausgewogenes Verhältnis an Calcium und Phosphor. Während Calcium in Knochen enthalten ist, ist in Muskelfleisch und Innereien Phosphor enthalten. Es gibt Hundehalter, die ihrem Tier keine Knochen füttern möchten. In diesem Fall können Sie auch zu Knochenmehl oder zu gemahlenen Eierschalen greifen. Jedoch ist es hierbei wichtig, dass Sie auf die richtige Dosierung achten und auf die Angaben auf der Verpackung achten, denn zu viel Calcium, also Knochen, kann zu lebensgefährlichen Verstopfungen führen. Bei erwachsenen Hunden liegt das optimale Calcium-Phosphor-Verhältnis bei 1,3:1 und sollte das Verhältnis 2:1 auf keinen Fall überschreiten.

Kann jeder Hund gebarft werden?

Mit der Rohfütterung Ihres Hundes sollten Sie erst ab dem ersten Lebensjahr beginnen, denn bei falscher Anwendung kann es schnell zu Entwicklungsstörungen kommen. Bei einem gesunden Hund ist die Umstellung vom herkömmlichen Futter zum BARF für gewöhnlich kein Problem. Allerdings sollten Sie dem Tier genug Zeit geben, damit sich seine Verdauung auf das neue Futter einstellen kann. Für gewöhnlich sollten zwischen fünf und sieben Tage ausreichend sein.

Sollte Ihr Hund den Geschmack von rohem Fleisch nicht mögen und das BARF verweigern, dann können Sie das frische Fleisch mit dem Gemüse garen und nach dem Abkühlen mit den erforderlichen Nährstoffen versehen. Bei dieser Art der Fütterung handelt es sich um das sogenannte BARF light.

Teil-BARFen: Was ist das?

Beim Teil-BARFen handelt es sich um eine gemischte Fütterung, bei der zu verschiedenen Mahlzeiten Frischkost und Trockenfutter gefüttert werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Sie niemals beide Futtersorten gleichzeitig anbieten, da Rohfutter und Trockenfutter verschiedene Anforderungen an das Verdauungssystem stellen. Rohfutter und Trockenfutter gleichzeitig zu füttern würde zu Verdauungsproblemen führen. Es kann durchaus sein, dass Ihr Hund das Teil-BARFen nicht verträgt. In einem solchen Fall sollten Sie sich umgehend an Ihren Tierarzt wenden.

Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Tierarzt

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Hundehalter unsicher sind, ob sie das BARF für ihren Hund denn auch richtig zusammenstellen. Sollten auch Sie Zweifel daran haben, dann sollten Sie sich mit Ihrem Tierarzt in Verbindung setzen. Er kann Ihnen dabei helfen in Erfahrung zu bringen, welche Futtermenge Ihr Hund benötigt und wie das BARF optimal zusammengestellt wird. All das hängt nicht zuletzt vom Energiebedarf des Tieres ab.

Es gibt aber auch Alternativen zum eigenständigen Zusammenstellen der Hundemahlzeit. Der Handel bietet inzwischen auch fertige BARF-Portionen an, in denen bereits alle wichtigen Inhaltsstoffe enthalten sind. Darüber hinaus gibt es auch spezielle Nahrungsergänzungsmittel und Zusatzstoffe für das BARFen.

Hätten Sie es gewusst?

Das Verdauungssystem des Hundes ist auch heute noch nahezu identisch zu dem des Wolfes. Deshalb sollte das Futter beim BARFen auch der Zusammensetzung eines Beutetieres vom Wolf gleichen. Einen Unterschied gibt es jedoch: Im Laufe der Evolution hat der Hund gelernt, Stärke zu verdauen. Gerade deshalb ist es für Hunde auch kein Problem, das Futter auch mit Kartoffel oder Getreide zu versehen, wodurch die Proteinaufnahme gesenkt werden kann. Diese Tatsache kann bei einigen Hunden durchaus sinnvoll sein.

Verlust des Haustiers: Wie mit der Trauer umgehen?

Für viele Menschen ist das Haustier ein Familienmitglied, das am täglichen Leben teilnimmt. Der Verlust des geliebten Haustiers hinterlässt daher eine große Lücke. Gerade, wenn ein Haustier über viele Jahre ein treuer Begleiter ist, fällt der Verlust besonders schwer. Leider können jedoch Nicht-Tierhalter die Trauer oft nicht nachvollziehen und die Trauernden werden dann mit solchen beinahe schon lieblosen Sätzen wie etwa „es war doch nur ein Tier“ oder „hol dir doch einfach einen neuen Hund“ konftrontiert. Davon sollten Sie sich jedoch nicht verunsichern lassen. Denn es ist selbstverständlich, das der tierische Mitbewohner Ihnen im Laufe der Zeit einfach ans Herz gewachsen ist. Zur Trauerbewältigung bei verstorbenen Haustieren gehört in erster Linie Zeit. Beim einen Tierhalter geht es schneller, beim anderen dauert es länger, bis er über den Verlust seines geliebten Tieres überwunden hat. Nehmen Sie sich daher unbedingt die Zeit, die Sie persönlich für sich benötigen.

In der ersten Trauerphase sollten Sie sich auf jeden Fall noch kein neues Haustier anschaffen. Die Entscheidung für ein Haustier sollte immer gut überlegt und nicht nur aufgrund der Trauer getroffen werden. Wenn die größte Trauer überwunden ist, dann können Sie sich auch überlegen, ob auch tatsächlich die Zeit für einen neuen, tierischen Gefährte gekommen ist, ober ob Sie besser noch etwas warten sollten. Immerhin warten in den Tierheimen zahlreiche Hunde und Katzen auf ein schönes Zuhause auf Lebenszeit. Und ein Haustier kann durchaus helfen, die Trauer zu überwinden, auch wenn es natürlich keinen Ersatz für den verstorbenen Freund gibt. Die Überlegung, sich einen neuen Hund anzuschaffen, will also gut überlegt sein.

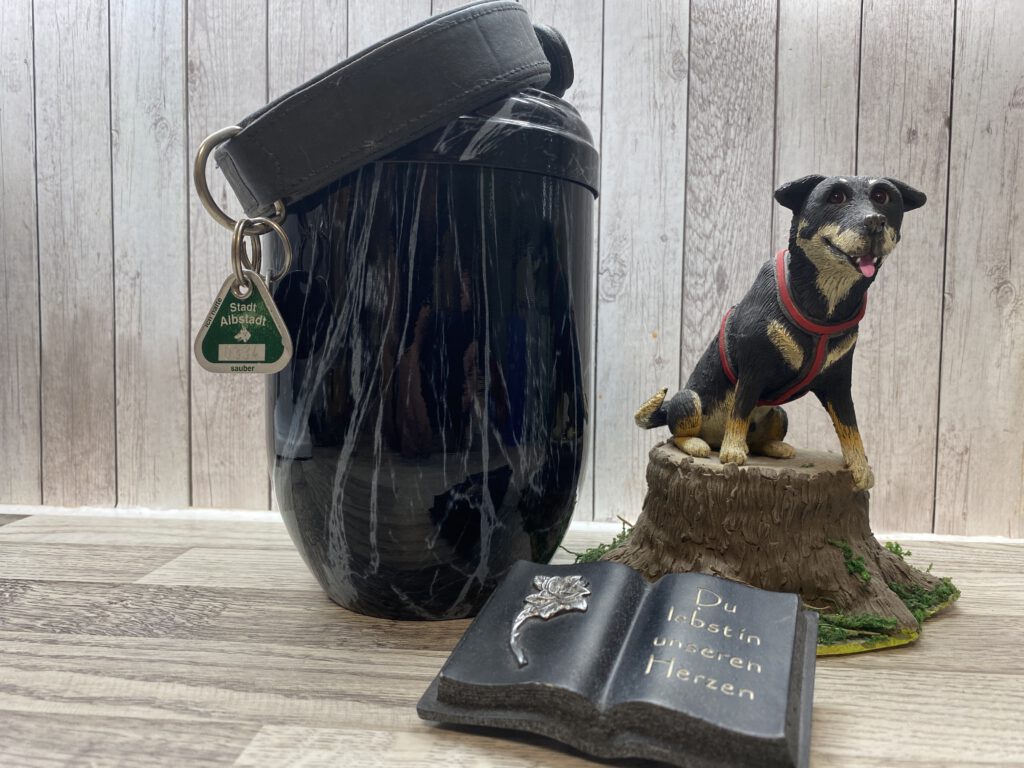

Tierbestattungen und Einäscherungen – ein Ort zum Trauern schaffen

In den letzten Jahren hat die Zahl an Tierbestattern zugenommen. Immer mehr Tierhalter entscheiden sich dafür, ihren Liebling auf einem Tierfriedhof beerdigen zu lassen, um es auch nach seinem Tod noch besuchen zu können. Falls diese Möglichkeit nicht gegeben ist, dann kann das Tier auch eingeäschert werden und die Urne als letzte Ruhestätte gewählt werden. Die Bestattung oder Aufbewahrung in Tierurnen stellt nach deutschem Recht, ganz anders als es bei der Urne eines Menschen der Fall ist, kein Problem dar. Sie können die Überreste des geliebten Haustiers daher bedenkenlos in Ihrem Zuhause in der Urne aufbewahren und ihr einen Ehrenplatz auf zum Beispiel dem Kaminsims oder in einer Vitrine zuteilen. Auf diese Weise haben Sie Ihren Liebling immer in Ihrer Nähe.

Hund und Katze vergesellschaften – so klappt’s

So ziemlich jeder dürfte wohl den Spruch „wie Hund und Katz“ kennen, der oftmals angewendet wird, wenn zwei Menschen überhaupt nicht gut miteinander klar kommen. Doch eigentlich ist dieser Spruch gar nicht so realitätsnah, denn Hund und Katze können sehr wohl ein harmonischen, gemeinsames Leben führen. Allerdings sollten Sie, damit dies auch tatsächlich funktioniert, ein paar Punkte beachten.

Missverständnisse sind vorprogrammiert

Dass Missverständnisse zwischen Hund und Katze bereits vorprogrammiert sind, ist eigentlich kein allzu großes Wunder. Immerhin handelt es sich hierbei um zwei grundverschiedene Tiere mit ebenso unterschiedlicher Kommunikation. Während die Katze beispielsweise mit ihrem Schwanz „wedelt“ wenn sie wütend ist, macht dies der Hund, wenn er sich freut. Sollte die Katze nicht gerade ein besonders großes Ego haben, dann wird sie für gewöhnlich vor einem Hund weglaufen. Dies wiederum weckt beim Hund den Jagdinstinkt. Schon alleine deshalb ist es oftmals gar nicht so einfach, Hund und Katze miteinander zu vergesellschaften, weshalb Sie ein solches Unterfangen stets gut überlegen und vorbereiten sollten. Besonders wichtig ist es zum Beispiel, dass nicht zwei grundverschiedene Charaktere aufeinander treffen, wie etwa eine besonders selbstbewusste Katze und ein sehr ängstlicher Hund oder umgekehrt.

Ein guter Start will geplant sein

Die wohl beste Möglichkeit, Hund und Katze miteinander zu vergesellschaften ist, wenn beide noch sehr jung sind; idealerweise Welpen. Auf diese Weise können sich beide Tiere gleich von Beginn an aneinander gewöhnen. Oftmals wird aus einer solchen Begegnung eine Partnerschaft für’s Leben, doch gibt es dafür natürlich dennoch keine 100%ige Garantie.

In den meisten Fällen ist nun aber bereits ein Haustier vorhanden und es soll ein weiteres folgen. Besitzen Sie beispielsweise bereits einen Hund und möchten eine Katze dazu holen, dann sollten Sie sich zunächst über die Vergangenheit der Katze informieren, also ob die Katze überhaupt gut auf Hunde zu sprechen ist, oder ob sie bereits früher schon feindliche Absichten gezeigt hat. Genauso verhält es sich natürlich auch, wenn Sie eine Katze haben und ein Hund dazu kommen soll. Im Idealfall sind beide vom Charakter her sehr ähnlich und haben mit dem jeweils anderen auch in der Vergangenheit keine Probleme gezeigt. Ist des der Fall, dann steht einer Zusammenführung beider Tiere eigentlich nichts im Wege.

Der erste Kontakt

Sobald es daran geht, Hund und Katze miteinander zu vergesellschaften, dürfen Sie unter keinen Umständen den Fehler machen und sie einfach direkt aufeinander los zu lassen. Dies geht im schlimmsten Fall richtig schief und endet für die Katze womöglich tödlich, ohne, dass Sie einschreiten können. Nehmen Sie den Hund deshalb an die Leine oder sperren sie ihn hinter ein Gitter. Hierfür eignet sich beispielsweise ein Türschutzgitter, wie es viele Eltern bei kleinen Kindern benutzen. Dennoch sollten Sie den Hund natürlich auch hierbei beaufsichtigen.

Die Katze hingegen belassen Sie am besten zunächst in einer Transportbox. So können sich beide Tiere erst einmal aus einiger Entfernung begutachten und beschnuppern. Beobachten Sie nun ganz genau die Reaktion des Hundes. Reagiert er positiv, dann loben Sie ihn dafür mit einem Leckerli und Streicheleinheiten. Dadurch machen Sie ihm verständlich, dass sein Verhalten gut ist. Sollten Sie hingegen auch nur das kleinste Anzeichen von aggressivem Verhalten feststellen, und sei es auch nur das leiseste Knurren, dann trennen Sie beide Tiere sofort wieder von einander und versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

WICHTIG

Ein Fehler, den Sie auf keinen Fall machen sollten, ist, die Tiere unbeaufsichtigt zu lassen. Bleiben Sie immer dabei, wenn Sie versuchen sie zusammenführen. Begehen Sie außerdem niemals den Fehler und nehmen Sie die Katze auf den Arm. Eine ängstliche Katze darf unter keinen Umständen unterschätzt werden. Mit ihren Krallen und den kleinen aber besonders spitzen Zähnen kann sie Ihnen schwerwiegende Verletzungen zuführen. Der Katze ist es bei ihrer Flucht egal, ob sie Ihnen in die Hand beißt oder gar ein Auge auskratzt. Machen Sie diesen Fehler auch nicht bei einer Katze, die sich bereits seit vielen Jahren in Ihrer Obhut befindet und die Sie bislang stets als sehr liebevoll und verschmust aber keineswegs ängstlich oder Ihnen gegenüber aggressiv kennen.

Eine Möglichkeit, wie Sie es den beiden etwas leichter machen können, wäre beispielsweise, dass sie schon im Vorfeld den Geruch des jeweils anderen wahrnehmen können. Legen Sie dafür eine Decke zur Katze und eine zum Hund. Nach einigen Tagen wechseln Sie die Decken und legen diese zum jeweils anderen Tier. Wiederholen Sie dies alle zwei bis drei Tage. Auf diese Weise nehmen beide schon einmal den Geruch des jeweils anderen wahr und können sich langsam daran gewöhnen.

Achten Sie darauf, dass sich beide Tiere während dieser Zeit am besten nicht sehen können. Die Fütterung sollte daher natürlich auch getrennt von einander stattfinden. Beide Tiere sollten daher einen eigenen Ort haben, an den sie sich zurückziehen können.

Die Zeit der Eingewöhnung ist vorüber

Sobald die Zeit der Eingewöhnung erst mal vorüber ist und sich Hund und Katze „riechen“ können ohne sich sofort anzufeinden, können Sie sie ruhig auch mal unter Beobachtung zusammen lassen. Stellen Sie der Katze ausreichend Klettermöglichkeiten zur Verfügung, auf die sie flüchten kann, wenn sie dem Hund aus dem Weg gehen möchte um ihre Ruhe zu haben. Auch die Katzentoilette steht im Idealfall an einem Ort, an dem der Hund nicht sofort direkten Zugang hat.

Selbst wenn die Zusammenführung zu Beginn vielleicht nicht ganz so sauber ablaufen sollte wie erwünscht, kann sich auf diese Weise am Ende doch eine echte Freundschaft zwischen Hund und Katze entwickeln.

Der Mensch und sein Hund – ein tolles Gespann?

Der Hund ist bekanntlich der beste Freund des Menschen. Mit ihm kann man die wildesten Abenteuer erleben, er steht einem immer zur Seite. Mit einem Hund gehen wir gemeinsam durch dick und dünn. Doch immer wieder hört oder liest man, dass viele Menschen doch teils enorme Probleme mit ihrem Vierbeiner haben. In vielen Fällen ist es nun aber nicht etwa so, dass sich der Mensch keine Mühe gegeben hat oder der Hund einfach unbelehrbar ist. Nicht selten fehlt einfach der direkte Draht zwischen dem Hund und seinem Menschen – die Bindung. Diese ist häufig nur dürftig oder sogar gar nicht vorhanden. Nachfolgend möchten wir Ihnen ein paar Tipps geben, wie Sie die Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Hund aufbauen beziehungsweise weiter festigen können.

Verbringen Sie viel Zeit zusammen

Zunächst einmal sollten Sie wissen, dass sich ein Hund nichts Besseres vorstellen kann, als rund um die Uhr an Ihrer Seite sein zu dürfen. Genau auf dieses Verhalten wurden sie über Jahrhunderte hinweg gezüchtet. So gerne der Vierbeiner natürlich bei seinem Halter sein möchte: Er muss auch in der Lage sein, einige Stunden alleine in seinem Zuhause verbringen zu können. Nicht selten funktioniert dies nicht so richtig. Türen werden zerkratzt, Möbel zerbissen, Schuhe kaputt gekaut, … eine solche Liste kann sehr lang werden, wenn dem Hund langweilig ist. Damit für ein solches Verhalten gar nicht erst der Grundstein gelegt wird, sollten Sie daher unbedingt von Anfang an mit Ihrem Vierbeiner sehr viel Zeit verbringen, etwa in Form von ausgedehnten Spaziergängen oder Wanderungen, Agility-Training, ausgiebige Kuschelstunden. Erlaubt ist alles, was Ihnen und vor allem dem Hund Spaß macht.

Spiel, Spaß und Sieg

Es sollte nun aber nicht immer nur der gleiche, langweilige Spaziergang auf derselben Runde sein, die der Vierbeiner schon auswendig kennt. Nutzen Sie die Zeit ruhig, um mit Ihrem Hund ausgiebig zu spielen. Einen Jäger beispielsweise können Sie sehr gut mit einer Frisbee oder einem Wurfball auspowern, während ein Schnüffler sehr gut beschäftigt werden kann, indem Sie Leckerli verstecken und ihn diese suchen lassen. Alternativ bieten sich auch verschiedene andere Aktivitäten an, wie etwa

- Joggen

- Obedience

- Intelligenzspiele

- Man Trailing

Gerade Intelligenzspiele, wie etwa das altbekannte Hütchen-Spiel, bietet sich auch sehr gut an Regentagen an, wenn nicht mal der Hund das Haus verlassen möchte.

Regeln festlegen und konsequent sein

In sehr vielen Fällen scheitert eine gute Hundeerziehung daran, dass die Halter selbst nicht gerade konsequent sind und feste Regeln festlegen, die strikt eingehalten werden. Dabei ist dies nicht nur für den Hund sehr wichtig, dass er Regeln einhält, sondern auch der Halter. Viele Hundehalter begründen ihr inkonsequentes Verhalten damit, dass sie Ihren Hund ja nicht ständig bestrafen möchten. Doch feste Regeln einzuhalten hat für den Hund gar nichts mit Bestrafung zu tun, sondern dies ist lediglich eine Richtlinie, die ihm dabei behilflich ist, eine mögliche Unsicherheit ausblenden zu können. Ist Ihr Hund also sehr unsicher, dann sollten Sie es ihm einfacher machen, indem Sie ihm gegenüber stets berechenbar sind. Dabei können vor allem feste Regeln sehr hilfreich sein, wie etwa feste Zeiten für Fütterung, Spaziergang oder Spiele. Solche Regeln geben sowohl Ihnen als auch dem Hund eine gewisse Routine und Struktur und helfen ihm dabei, sich besser orientieren zu können. Zu einem solchen routinierten Alltag gehört aber auch hinzu, dass Sie streng bleiben. Möchten Sie beispielsweise nicht, dass Ihr Hund auf das Bett oder Sofa springt, dann sollten Sie dies auch konsequent verbieten.

Nehmen Sie Rücksicht auf die Bedürfnisse des Hundes

Viele Hundehalter achten in erster Linie auf ihre eigenen Bedürfnisse, vergessen dabei allzu oft, auch die Bedürfnisse ihres Vierbeiners zu beachten oder anzuerkennen. Was der Halter verlangt, muss der Hund machen – auch wenn er nicht möchte. Doch gerade das ist es, was die Bindung zwischen Mensch und Hund beeinträchtigen kann. Regeln und Konsequenzen dürfen also niemals die Bedürfnisse des Hundes übergehen.

Um die Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Hund zu stärken, sollten Sie also unbedingt Ihren Hund lesen können. Achten Sie auf das Verhalten Ihres Vierbeiners und lernen Sie es korrekt einzuschätzen. Zwingen Sie ihn nicht rigoros zu etwas, das er nicht möchte. Möchte er etwa gerade seine Ruhe, dann sollten Sie ihn auch schlafen lassen und nicht mit Schmusen oder Spielen regelrecht belästigen. Ist er hingegen recht ängstlich, dann sollten Sie ihn nicht gegen seinen Willen an Situationen heranführen, die ihm Angst machen, sondern diese in ausreichendem Wohlfühlabstand umgehen. Wenn Sie sich auf den Hund voll und ganz einlassen, wird er Sie mit seiner unabdingbaren Liebe überhäufen und einer starken Bindung steht nichts mehr im Wege.

Hundefutter: Hochwertiges Futter für eine lange Gesundheit

Kaum ein Thema ist für Hundehalter so wichtig wie die richtige Ernährung. Immerhin soll der geliebte Vierbeiner möglichst gesund bleiben und sich perfekt entfalten können. Oftmals wird aber die Ernährung durch Hundefutter gar nicht so wichtig behandelt, wie es sein sollte. Viel zu oft dürfen die geliebten Hunde fressen, was sie mögen, oder bekommen gar die Reste vom Tisch. Doch wie bei allen Tieren sind die Ernährung und das richtige Hundefutter ein Grundstein für ein gesundes und langes Leben. Hier sollte man sich ausführlich informieren und auch gerne ein langes Gespräch mit dem Tierarzt führen.

Bevor man Hundefutter kaufen kann, sollte man sich über die speziellen Zusammensetzungen Gedanken machen. Im Vordergrund steht dabei ein perfekt zugeschnittenes Futter. Wenn der Hund unter leichtem Übergewicht leidet, sind kalorienreduzierte Produkte empfehlenswert. Auch Welpen und Senioren benötigen spezielle Futtersorten, damit sie alle wichtigen Nährstoffe erhalten. Generell kann jeder Laie kinderleicht herausfinden, ob das bevorzugte Futter wirklich förderlich für die Gesundheit ist. Der wichtigste Punkt ist in diesem Bereich der Fleischanteil. Dieser sollte so hoch wie möglich sein. Je mehr tierische Nebenerzeugnisse enthalten sind, umso minderwertiger ist auch das Futter.

Umgekehrt gilt, je mehr Fleischanteil vorhanden ist, umso nahrhafter ist diese Zusammensetzung auch. Hundefutter sollte zudem niemals Getreide oder Zucker enthalten. Gerade Futtersorten aus dem Discounter sind zu großen Teilen mit Getreide und Zucker versehen. Das macht am Ende nicht nur dick, sondern sorgt keinesfalls für einen gesunden Energiehaushalt. Von minderwertigem Futter brauchen ausgewachsene Hunde viel mehr, um wirklich satt zu werden.

Bei hochwertigem Futter hingegen genügt eine Ration, damit der Hund die wichtigen Nährstoffe erhält und auch wirklich gesättigt ist. Ein weiterer Faktor für gesundes Futter ist der Rohasche. Diese beschreibt einen Anteil an nichtorganischen Inhaltsstoffen in Tierfuttermitteln. Dieser Wert sollte generell am besten unter 2,8 Prozent liegen, darf jedoch höchstens 5 Prozent betragen. Bei höheren Mengen können die Nieren Schaden nehmen. Zudem sollte der Rohfett-Anteil möglichst gering ausfallen. Denn am Ende funktioniert der Hund ähnlich wie der Mensch. Zu viel Fette belasten Herz, Kreislauf und natürlich auch Leber. Wer auf diese Punkte achtet, der kann seinem Hund ein gesundes und vor allem langes Leben sichern.